Por: Roberto Falanga

A pandemia da covid-19 pode ser definida como uma “tempestade perfeita” que, juntamente com a crise sanitária global, alterou velhos hábitos e trouxe novos (des)equilíbrios sociais, económicos, políticos e emocionais.

Apesar de várias entidades e redes internacionais terem lançado sinais de alarme sobre os riscos iminentes de epidemias e pandemias, esta tempestade perfeita encontrou-nos impreparados e mostrou a profunda vulnerabilidade do sistema em que vivemos.

Se o distanciamento social e o uso de máscaras e álcool gel se tornaram a nossa salvaguarda no dia-a-dia, a médio e longo prazo teremos de enfrentar desafios que precisam de mais empenho político e da colaboração do tecido económico e social. Em particular, as crises alastradas pelo escasso empenho no combate às alterações climáticas representam uma ameaça incontornável para o debate público sobre o nosso futuro neste planeta.

Para onde foram os processos participativos?

Perante as crises iminentes que as alterações climáticas irão proporcionar, a tomada de decisão não será uma tarefa fácil. Nas últimas décadas, a experimentação de mecanismos de participação dos cidadãos tem vindo a mostrar um avanço importante em matéria de decisão pública. Desde os orçamentos participativos, passando por intervenções urbanísticas de curto ou médio prazo (urbanismo tático e afins), chegando até a iniciativas de participação sobre a definição de planos e estratégias em diversos domínios (urbanística, saúde, educação, etc.), a participação cidadã tem vindo a representar um fenómeno de destaque também em Portugal. Contudo, este é um fenómeno que parece ter parado drasticamente por causa da pandemia.

Muitos processos participativos têm vindo a ser suspensos ou cancelados, e a prioridade política passou a ser a resolução de problemas contingentes. Em nome da emergência, muitos países têm vindo a adotar medidas extraordinárias, passando a mensagem de que não será esta a altura certa para promover uma participação mais alargada de todos. Por outro lado, mobilizações sociais e protestos, têm vindo a aumentar e a multiplicar-se perante a exasperação de situações de precariedade, opressão e racismo institucional

Em certos meios políticos e académicos, a descontinuidade dos processos participativos passou a ser entendida como uma medida obrigatória ou até uma decisão de bom senso perante a crise atual. Liquidar um fenómeno de escala mundial como os processos participativos seria, porém, um erro. Mais útil seria entender as razões por trás da sua suspensão ou cancelamento. Há três questões de natureza empírica que me parece importante destacar nesta análise.

A primeira diz respeito à resistência para encarar esta crise como um alerta para repensar o conceito de participação. A rapidez com que, no presente, a participação passou a ser considerada como algo de pouca utilidade é provavelmente consequência das entropias e da dificuldade de chegar a todos, em particular às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. As críticas que têm vindo a acumular-se sobre alguns processos participativos que acabaram por se tornar a caixa de ressonância de uma fatia da população ou de elites económicas poderão, portanto, indicar uma pista interessante para análise futura.

A segunda questão concerne a execução de processos participativos perante as medidas de contingência e distanciamento social. Apesar de ter havido um desenvolvimento exponencial das ferramentas digitais que tem, em muitos casos, proporcionado novas oportunidades para muitos, é inegável o sentimento de castração que a perda dos encontros presenciais traz. Esta frustração aumenta quando se encara o meio digital já não como uma opção, mas sim como uma conditio sine qua non.

A terceira e última questão deriva da conjugação das primeiras duas. Repensar o conceito e as ferramentas dos processos participativos traz à tona problemas de inclusão social que o meio digital pode não resolver e, em alguns casos, até pode agudizar. A condição dos chamados “infoexcluídos”, e de todas as pessoas que pelas mais variadas razões não têm acesso aos recursos digitais, põe em causa qualquer tentativa naïve de se pensar no meio digital como neutral. Pelo contrário, o meio digital apresenta-se como um agente ativo que molda e influencia as formas da nossa interação social e, portanto, da participação.

Os processos participativos em tempos de pandemia

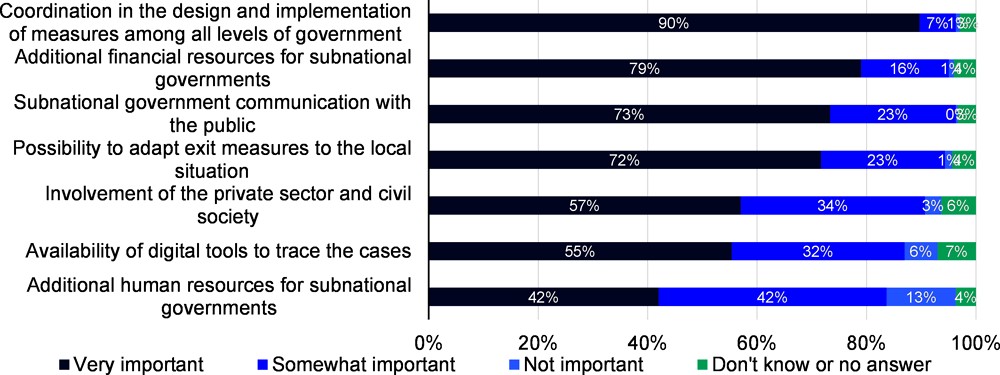

As dificuldades de ordem conceitual e operacional relacionadas com os processos participativos foram destacadas recentemente por um inquérito da OCDE e do Comité Europeu das Regiões sobre os impactos territoriais da covid-19. Entre os resultados, figura a necessidade percebida por mais da metade das entidades públicas inquiridas para o envolvimento do setor privado e da sociedade civil na gestão da crise.

Como explicar, então, a carência de debate e dados sobre processos participativos nesses últimos meses contraposta à necessidade percebida de envolver atores sociais e privados na gestão da pandemia?

Para entender melhor o que tem vindo a ser definido como participação cidadã, e de que forma esta tem sido executada, efetuei uma pesquisa entre outubro e novembro 2020 que visou proporcionar uma primeira resposta. Os resultados desta pesquisa são apresentados num Policy Report publicado pela Fundação Friedrich Ebert que discute algumas tendências de processos participativos em cidades europeias.

Em primeiro lugar, nota-se uma tendência a encarar os processos participativos como práticas de curto prazo que servem para fornecer respostas imediatas à emergência em curso. Raramente a participação está a ser entendida como um instrumento das democracias representativas para preparar as sociedades a transformações de médio e longo prazo.

Em segundo lugar, as fontes consultadas – por exemplo, o Observatório Internacional para a Democracia Participativa e a plataforma Participedia – mostram uma clara preponderância de processos promovidos por organismos governamentais, o que acaba por fazer alguma sombra a iniciativas promovidas pelo setor privado ou redes de cidadãos, as quais, porém, terão tido grande impacto na gestão diária desta crise, mas menos recursos para promover uma maior visibilidade.

Terceiro, a maioria dos processos participativos encontrados foca-se na necessidade de garantir suporte aos grupos mais vulneráveis da sociedade, assim como aos setores mais afetados da economia. Há depois iniciativas vocacionadas para potenciar a informação sobre as medidas necessárias para limitar o contágio, enquanto algumas autarquias criaram plataformas para a partilha de conhecimento (como, por exemplo, em Berlim), e outras lançaram campanhas públicas de sensibilização.

Em quarto lugar, há uma tendência evidente para direcionar a participação pública para iniciativas de solidariedade, seguidas de outras, ligadas à promoção da saúde e do cuidado. Se estes temas parecem óbvios no contexto atual, há ainda práticas relacionadas com a provisão de alimentos (como, por exemplo, em Bordeaux), a promoção de eventos culturais e de desporto, e medidas para uma mobilidade mais sustentável. É interessante notar, a este respeito, que âmbitos como o turismo quase desapareceram deste mapa, e são raros os casos em que se têm tomado decisões sobre modelos de circulação internacional (como, por exemplo, em Cardiff).

Em quinto e último lugar, esta pesquisa ajudou a perceber que os processos participativos adotaram tanto ferramentas online como mantiveram a sua atuação no terreno. Este último dado confirma a aproximação progressiva que está a ser feita para com o meio digital e sinaliza a necessidade de não se perder de vista a capacidade de chegar a todos no espaço físico. Um esforço que, por exemplo, está a ser capitalizado em Lisboa através do processo participativo para a requalificação da Praça Martim Moniz, no centro da cidade.

Indícios para o futuro

A covid-19 chegou como uma tempestade perfeita, incluindo para os processos participativos. Não há, a meu ver, melhor altura como esta para se desenvolver um debate sério sobre os passos a dar no próximo futuro.

Continua a existir um conjunto de decisões a médio e longo prazo que deve ser tomado já e, dada a magnitude que estas decisões acarretam, os processos participativos não podem e não devem ser limitados por um discurso público exclusivamente centrado na emergência. Juntamente a isto, será necessário, mais do que nunca, fazer com que as sinergias procuradas com o setor privado e a sociedade em matéria de decisão pública não sejam postas de lado de forma tão aparentemente inócua, mas que continuem e novos formatos. Finalmente, a análise do legado dos processos participativos pode e deve tornar-se um exercício de conscientização, por um lado, e proposição para o futuro, por outro. Sobre este último aspeto, creio que será necessário repensar o que é que a participação cidadã poderá representar no próximo futuro em articulação com novas temáticas que se tornarão centrais para a sociedade. Esta reflexão não pode e não deve acontecer sem um investimento sério em novas ferramentas digitais e um reforço dos canais presenciais para, em conjunto, minimizar os riscos de exclusão e nos preparar melhor para o futuro.

Roberto Falanga (roberto.falanga@ics.ulisboa.pt) – Investigador de pós-doutoramento no ICS, é mestre em psicologia e doutor em Democracia no século XXI. A sua investigação foca-se na análise crítica de processos e práticas de participação cidadã em diversos âmbito de atuação das políticas públicas. É membro de projetos nacionais e internacionais e co-Investigador Principal no ICS do projeto “ROCK – Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities”. Desde 2014, colabora com a Câmara Municipal de Lisboa no planeamento e avaliação de processos participativos.

2 thoughts on “Covid-19: uma tempestade perfeita, incluindo para os processos participativos”