Por: Inês Campos

Se perguntares a alguém se gostaria de ter voz na construção do futuro do planeta, a maioria assentirá. Claro que sim! Mas se perguntares como essa pessoa imagina essa participação, onde acontece, quem é convidado, o que conta como “contributo verdadeiro”, as respostas podem tornar-se hesitantes, difusas, ou cheias de frases “vazias”.

Esse intervalo, entre o querer participar e o conseguir imaginar como, tem moldado, silenciosamente, os fracassos e frustrações da governação para a sustentabilidade.

Não se trata apenas de procedimentos ou plataformas. Trata-se de imaginários, das histórias profundas e dos pressupostos que as pessoas têm sobre como é a democracia, o que significa participar e se a sua voz tem realmente algum peso. Foi neste contexto que desenvolvemos o conceito de Laboratórios de Democracia – um espaço onde os cidadãos são convidados a cocriar modelos de participação para avançar a governação e governança para a sustentabilidade.

Os Laboratórios de Democracia foram implementados em seis cidades europeias (Barcelona, Lisboa, Liubliana, Roma, Potsdam e Trondheim) pelo projeto europeu INCITE-DEM. A primeira etapa passou por convidar cidadãos comuns a tomar parte em exercícios de visão coletiva sobre democracia e sustentabilidade. Não eram “stakeholders” habituais ou especialistas, mas pessoas diversas, de diferentes idades, experiências e contextos, com especial atenção àqueles normalmente deixados à margem. O que emergiu foi revelador: as pessoas não sonham com audiências públicas mais elegantes, fóruns digitais sofisticados ou caixas de sugestões online. Imaginaram a participação como algo entrelaçado nos ritmos da vida, e não separado dela.

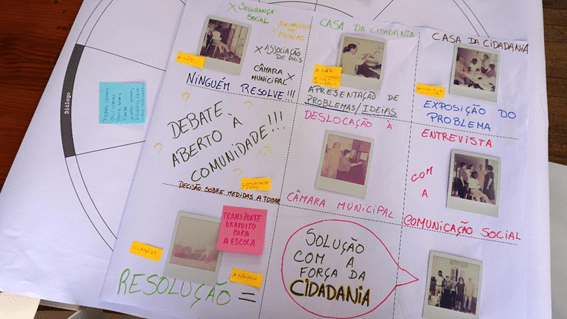

Vislumbraram a democracia não como um evento, mas como um metabolismo, onde novos espaços físicos urbanos – como, por exemplo, ‘casas para a cidadania’, ‘cafés para a democracia’ – apoiam uma dinâmica descentralizada, em rede, com decisões enraizadas localmente. Das decisões locais passam-se a discussões regionais, que são levadas (não apagadas) para espaços transnacionais. Querem transparência que se sinta, não apenas que se leia. Rastreabilidade que honre a complexidade, não apenas que conte métricas. Fraca transparência e capacidade de acompanhar os processos de decisão têm sido apontadas como fatores críticos para a desconfiança nas instituições.

Figura 1 Esboço feito por participantes no laboratório de democracia de Lisboa da casa da cidadania – um dos novos espaços de participação imaginados

Mas aqui está a pergunta que raramente fazemos: Como é que estas pessoas se imaginaram dentro destas visões? Que histórias mobilizaram para imaginar o seu próprio papel, não apenas para reagir à política, mas para recriar os termos da sustentabilidade?Porque participação não é só o ato de estar envolvido. É a capacidade imaginada de pertencer, de moldar, de ser escutado. É sobre as narrativas sociais que transportamos sobre quem tem o direito de sonhar com o futuro.

Muitas vezes, a política trata isto como um problema técnico de “envolvimento” ou desenho institucional das práticas de participação. Mas para lá do design dos processos, questionamos que relações afetivas são privilegiadas, que futuro queremos construir e como nos podemos relacionar, não só uns com os outros, mas também com outras espécies e ecossistemas na construção desse futuro. A participação pública emerge na esfera da ação que decorre da vida pública e que Hannah Arendt definiu como o mais elevado projeto humano, a pluralidade e diversidade das vozes humanas na coconstrução do seu futuro.

Participar como quem tece padrões

Estamos condicionados a imaginar a participação como algo linear e instrumental: ir a uma reunião, dar opinião, votar, esperar. Mas e se a imaginássemos como um padrão em movimento? Uma dança de ressonância e rutura, e não um ritual burocrático? Participação, neste olhar, não é sobre consenso ou concordância. É sobre ficar em campo: permanecer com o paradoxo, com a diferença, com as histórias ainda não resolvidas e os futuros que não podem ser desenhados em PowerPoint.

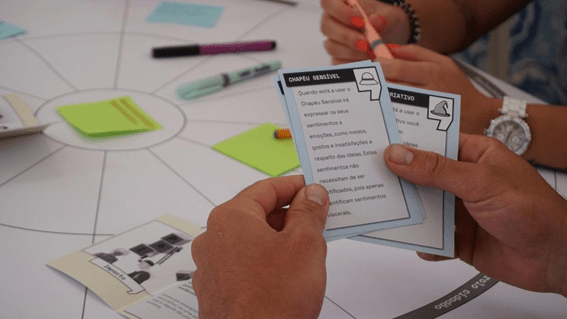

É sobre honrar a complexidade sentida do que a sustentabilidade realmente exige, não só planos de ação tecnocráticos, mas responsabilidade relacional entre visões plurais, entre gerações e espécies. No Laboratório de Democracia, as pessoas foram convidadas a imaginar novos modelos da participação de diferentes perspetivas, como, por exemplo, usando o chapéu ‘sensível’, o chapéu ‘crítico’ e o chapéu ‘otimista’.

Figura 2 Um dos participantes escolhe o chapéu que pretende ‘colocar’ para debater com o grupo os elementos do seu modelo coconstruído e imaginário para a participação democrática.

Dos Laboratórios de Democracia à Tecelagem Democrática

A governação moderna escorrega frequentemente para aquilo que poderíamos chamar de armadilha da otimização. A participação é tratada como um problema técnico: como maximizar eficiência, recolher inputs, reduzir fricção?

Mas os sistemas vivos não otimizam. Eles metabolizam. Compostam.

Abrandam para cuidar das ruturas, para permitir que novos padrões possam emergir.

E se imaginássemos a política de sustentabilidade como um sistema de compostagem em vez de um funil de decisões?

E se participar fosse menos sobre “ter voz” e mais sobre aprender a escutar em direções desconhecidas, reconhecendo a voz de estranhos, incluindo aqueles com quem ainda não estamos em boa relação? E se privilegiamos a questão de como podemos ser sustentáveis perante os ritmos da Terra?

As visões dos cidadãos recolhidas nos Laboratórios de Democracia não são planos utópicos. São esboços de saudade. Saudade de dignidade, de confiança que não evapora. De uma governação que não pareça uma fortaleza de acrónimos. Os cidadãos querem fazer parte de algo. Não apenas porque foram convidados, mas porque sentem que importam.

Não podemos responder a esse anseio com processos desenhados por profissionais longe das realidades locais, ou baseando-nos em novas interfaces digitais. Precisamos de nos sentar com a promessa embutida nessas visões e perguntar: Como foi que imaginámos os cidadãos fora da democracia? E como os podemos imaginar de novo dentro, não como utilizadores ou beneficiários, mas como cotecelões de sentido?

Se a sustentabilidade quer ser mais do que um exercício de gestão, temos de nos tornar zeladores da imaginação, não só de políticas, mas dos padrões profundos que moldam como a participação é sentida, vivida e acreditada.

Convido-vos, por isso, à seguinte reflexão: Que histórias moldaram a forma como tu imaginas a participação?

Inês Campos é socióloga ambiental e investigadora auxiliar do ICS ULisboa. Coordena atualmente o projeto europeu INCITE-DEM (Inclusive Citizenship in a Changing World: Co-Designing for

Democracy).